2世紀以上もの間、日本酒製造に真摯に取り組んできた山梨銘醸株式会社。

「手間と時間を惜しまない」という姿勢で、創業から今日まで、人々から愛されるお酒を造り続けています。

そんな山梨銘醸を語るうえで欠かせないのが、日本酒ブランドの「七賢」。

今回は、七賢の美味しさの秘密や人気の理由に迫っていきたいと思います!

白州の水の軽やかさを完全再現した日本酒

白州町でただ一つの酒造であり、甲斐駒ヶ岳の伏流水を使った日本酒を作る唯一の酒造。ここで作られるのが、白州への想いを雫に込めて作られた日本酒、七賢です。

水へのこだわり

七賢で使う水は南アルプスの甲斐駒ヶ岳に源流を持ちますが、この水は雪解け水が花崗岩に磨かれて完成したもの。

特徴は、圧倒的な潤いとみずみずしさ。一口飲めば軽やかな味わいを感じられます。

1750年にこの水に出会った初代・北原井兵衛はそのおいしさに惚れ込み、酒造業を始めたのだとか。

200年以上もの間、繊細な雪解け水白州の水の特徴を活かすため、様々な試行錯誤が行われました。

そして2013年、七賢の目指すゴールに到達するため大改革を実施。原料処理や麹造りなど、これまでのやり方を変えたのだそうです。

この改革によって、七賢の日本酒はより一層深い味わいになりました。

その後もよりおいしい味を求めて、職人による見直しは続いています。年を増すごとにおいしくなる七賢の期待は、今後も高まるばかりですね!

個性の際立つ日本酒・日本酒スパークリング

七賢では、9種の日本酒と3種の日本酒スパークリングを製造しています。

以下では、オススメの銘柄をいくつかご紹介していきます。

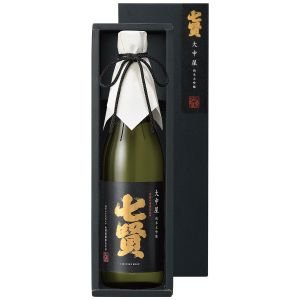

大中屋

「大中屋」は、優しい甘さとみずみずしい後味が魅力。丁寧に時間をかけ、酒米山田錦を35%まで磨きあげ、入念に手をかけ醸した逸品です。

天鵞絨の味

「天鵞絨の味」は長期低温発酵管理によって、バランスの取れた味わいを表現。七賢の中でもメジャーな銘柄です。

夢山水を使っており、軽やかでさわやかな口当たり。

風凛美山

International Wine Challenge 2016で銀賞を獲得した「風凛美山」は 、七賢の代表ともいえる純米酒。

すっきりとした辛口でありながら、フルーティさと米の旨味を感じられます。

美しいブルーが印象的な「なま生」で使っているのは「ひとごごち」というお米。香りが高くやや辛口の、純米生酒です。冷たくしていただくのがおすすめ。

甘酸辛苦渋

「甘酸辛苦渋」最大の特徴は、懐の広さ。

肉料理や魚料理などあわせる料理を選びません。

さらに冷たくても、熱燗にしても、常温でもおいしいんです。

蔵内でよく寝かせ、旨味を強く感じる一本でしょう。

山ノ霞

七賢の日本酒スパークリングの先駆け的存在が「山ノ霞」です。

炭酸ガスを注入するのではなく、酵母がアルコールと二酸化炭素を分解するときに生じるガスを使用しています。

特に女性人気が高い銘柄。プレゼントにも喜ばれそうです。

「ひとさじ糀」商品と工場見学

七賢では、日本酒を造る過程で必要な「糀」を使った食品も製造。

こちらの糀は「ひとさじ糀」としてブランド化しており、甘酒やぽん酢、煎り酒などの調味料として人気を博しています。

食品も充実しており、酒の糀づけやわさびの醤油づけなど、豊富なラインナップです。

また、数々の日本酒やこうした食品を生み出す七賢では、工場見学することができます。

11月から5月の間、醸造蔵「誠和蔵」で30分ほど無料で蔵を案内してもらえるんだとか。日本酒好きの方は必見ですね!

七賢のお酒はオンラインか臺眠で購入

本格的な日本酒を造る「七賢」。こちらのお酒の購入には、オンラインストアが便利です。

七賢オンラインストアはコチラ

今回ご紹介した日本酒・日本酒スパークリング、発酵食品はもちろん、季節限定の商品も販売。

さらに七賢が開くワークショップのお知らせや、製造責任者のインタビューなどもチェックすることができるんです。

また酒蔵のすぐ隣にある、レストラン「臺眠(だいみん)」でも七賢の日本酒をいただけます。

少量を低価格でオーダーできるので、自分の好みを確認してから、大きいボトルを購入できるのが嬉しいですね。

蔵元ならではのメニューも人気なので、ぜひその舌で味わってみてはいかがでしょう?

七賢のお酒を楽しんで日本酒通に

七賢のお酒はどれもこだわりをもって製造されており、繊細で深い味わいを堪能できます。

日本酒だけにとどまらずスパークリングタイプを生み出すなど、古い歴史を持つ会社ながら最前線で革新を続けているのも、多くの人から愛される人気の秘密。

そんな七賢の日本酒を嗜めば、きっとあなたも日本酒通に一歩近づくはず!

お酒の情報サイト「NOMOOO(ノモー)」は「今日の飲みたいを見つける」をコンセプトに、お酒に関する情報を更新しています。

![七賢 純米酒 風凛美山 1800ml [山梨県]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/31VmDdOHCkL.jpg)